予納命令と自己破産

FAQ(よくある質問)

Q.予納命令とは?

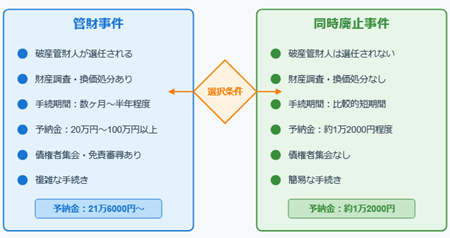

自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」という2種類の手続があります。

両者は手続の内容、期間、そして費用面で大きく異なります。

特に管財事件では予納金として20万円以上が必要となり、支払ができない場合には、予納命令が裁判所から出されることになります。

今回の内容は、

- 自己破産の費用や予納金について調べている人

- 高額な予納命令を出されてしまった人

という人に役立つ内容です。

管財手続とは

「破産管財手続」とは、個人が自己破産を申し立てた際に裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が手続を進めるケースを指します。

自己破産には大きく分けて、破産管財人が付くケース(管財事件)と、

破産管財人が付かないケース(同時廃止事件)の2種類があります。

どちらになるかは、申立側や裁判所が決めます。

2つの手続きでは、手続の内容や費用面で大きな違いがあります。

同時廃止事件:申立人に処分すべきめぼしい財産がなく、また破産手続上問題となる事情(免責不許可事由など)が見当たらない場合に、破産手続開始と同時に手続が終了するものです。

つまり管財人を選任せずに終わる簡易な破産手続で、手続期間も短くなります。

管財事件:一定額以上の財産を持っている場合や、借金の経緯に問題がある場合(浪費・偏頗弁済など免責不許可事由が疑われる場合)に選択される手続です。

裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、破産者の財産調査や処分、借金原因の調査などを行います。管財事件になると手続の手間も時間も増え、費用も高くなる傾向があります。

簡単に言えば、「管財事件=管財人ありの破産」「同時廃止=管財人なしの破産」です。管財事件になるか同時廃止になるかで、以降の手続の流れや費用負担が大きく異なるため、自己破産を検討する際にはまずこの違いを押さえておきましょう。

特に大きいのが、管財事件における予納金の負担です。

破産管財手続の流れ

管財事件(破産管財手続)の場合、申立てから手続完了まで概ね以下のようなステップで進みます。

破産申立て・裁判所での審査

必要書類を準備して地方裁判所に自己破産を申立てます。

申立後、裁判所により書類審査が行われます。もともとが同時廃止での申立をした場合、裁判官が管財事件にするか同時廃止にするか決定します。

破産手続開始決定・管財人の選任・予納金の納付

裁判所が破産手続開始を決定し管財事件とされた場合、直ちに破産管財人が選任されます。その際、裁判所にいかなければならない債権者集会期日が指定されます。通常は、申立代理人の弁護士に予定調整が入ります。

管財人選任後、裁判所から指示された管財人の引継予納金を納付します。通常は申立代理人である弁護士が、破産者に代わって管財人への予納金を振り込みます。

管財人による財産調査・換価処分

選任された破産管財人が、破産者の財産や収支状況を詳しく調査します。

破産者名義の預貯金通帳や財産に関する資料を提出し、管財人との面談で事情説明を行います。

破産者が自由に使える財産(自由財産)以外の財産は、一旦管財人の管理下に置かれます。管財人はそれらの財産を売却して現金化(換価)し、その現金を債権者に配当するための準備をします。

破産者には調査への協力義務があり、管財人からの問い合わせには誠実に対応する必要があります。

債権者集会への出席

管財人による財産調査が一通り終わる見込みの時期(通常は、2~3ヶ月)、裁判所で債権者集会が開かれます。

債権者集会では管財人が破産者の財産状況や調査結果を報告し、債権者に配当できる見込みがあればその旨も説明します。

実際には金融機関などの債権者が集会に出席することはほとんどなく、形式的に終わる場合が多いです。破産者本人と代理人弁護士は出席が必要です。

免責審尋(めんせきしんじん)

債権者集会と同じタイミングで、免責審尋と呼ばれる手続も行われます。

免責審尋では裁判官が、借金を免除して良いか(免責許可すべきか)を判断します。管財人の調査結果や破産者の反省・協力状況などが判断材料となり、破産者自身にも生活状況や反省点について質問されることがあります。ここでも誠実に対応することが大切です。

免責許可決定・手続完了

免責審尋が問題なく終わると、後日免責許可の決定(借金の免除を正式に認める決定)が下ります。

免責許可決定が確定すれば、破産者は残りの借金支払い義務から解放されます。

こうして破産手続が全て終了し、管財人も任務終了となります。管財事件では申立てから免責決定まで一般に数ヶ月〜半年程度かかることが多いです(事案により変動します)。

予納金とは?

予納金(よのうきん)とは、破産手続を進めるために事前に裁判所に納めるお金のことです。

自己破産や法人破産、個人再生いずれの場合でも必要とされる費用で、破産管財人の報酬や官報公告費用など手続にかかる費用の引当金となります。

簡単に言えば、「破産手続を動かすための実費をあらかじめ裁判所に預けておくもの」です。

予納金は申立て時に用意しなければならず、その金額は手続の種類によって大きく異なります。

管財事件の場合は、官報予納金として約1万6000円、管財人の引継予納金として概ね20万円以上とされるのが一般的です。一方、同時廃止事件の場合は官報予納金のみのため約1万2000円程度とされています。

管財事件では予納金が高額になるのは、管財人への報酬や調査費用に充てる必要があるためです。逆に同時廃止では管財人が選任されないため管財人報酬部分の予納金は不要ですが、官報公告費用などの最低限の実費はやはり納める必要があります。

なお、予納金額は各裁判所の運用や事案の内容によって多少変動します。

一般的には個人の自己破産で管財人が付く場合、少額管財事件(手続が定型的で比較的簡易な場合)なら予納金は20万円程度、複雑な通常管財事件では最低50万円以上を求められることもあります。

実際、東京や大阪など主要地裁では個人破産の引継予納金は最低20万円程度に設定されるケースが多い一方、処理が複雑な場合は数十万円~100万円以上の予納金が必要になる例もあります。

管財予納金の分割払い

原則として予納金は一括払いですが、裁判所によっては4~5回程度の分割納付を特別に認める運用があることもあります。もともと同時廃止で申立をしたのに、管財事件に回された場合、急に20万円の引継予納金が必要になります。一括での準備が難しい場合、4ヶ月程度であれば積立をして待ってもらえることが多いです。

この場合、予納金が準備できて初めて破産管財人が選ばれることになります。そこまで破産手続きは進まないことになります。

弁護士費用との違い

自己破産の手続では、裁判所に支払う費用(予納金など)と依頼する弁護士に支払う費用(弁護士費用)がそれぞれ発生します。

この二つは目的も支払先も異なるものです。

予納金は裁判所(管財人)のための費用であり、弁護士費用は依頼した弁護士の報酬です。

したがって、予納金を支払ってもそれは弁護士の報酬にはならず、逆に弁護士費用を支払っても裁判所費用には充当されません。

自己破産を進める際は、この予納金と弁護士費用の両方を計画的に準備する必要があります。

管財予納金の金額

管財人による処理が複雑にならず、定型的に処理できると認められる場合(少額管財事件)には、最低額である20万円程度になることがほとんどです。

一方で、処理が複雑で定型的な処理ができないようなケースであれば、通常管財事件となり、数十万円から100万円以上の予納金が必要になる場合もあります。

20万円での予納金を前提に管財手続きでの破産申立をしたところ、これを上回る予納金が必要だと裁判所から言われる場合もあります。

破産管財人が、どのような業務を行わなければならないかを想定し、予納金額が上がることがあるのです。

例えば、事業用の賃借物件がある場合、破産申立代理人が賃貸人と交渉し、賃借物件の明渡しまで済ませた上で申立てを行うことで、予納金を20万円に抑えられるケースもあります。

また、弁護士に依頼せずに申立をしたところ、高額の管財予納金を準備するよう指示される一方で、弁護士に依頼することで「少額管財」制度が適用され、予納金が半額以下の20万円になるケースもあります。

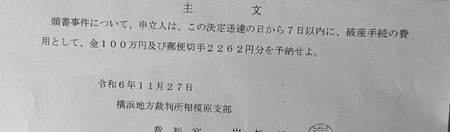

予納命令の事例

裁判所から予納金額を伝えられる場合、裁判所書記官から弁護士に電話や口頭で伝達されることが多いです。

この支払いができないでいると、書面での予納命令が出されることがあります。これに従わないと、破産手続きは棄却されます。

過去の事案では、同時廃止で申立をしたところ、管財事件とされ20万円の予納金が必要、4ヶ月で積み立てられる見込みでしたが、支払いができず、予納命令が出されたといものがあります。

また、別の事案では、20万円の管財予納金を準備したうえで自己破産の申立をしたところ、申立時にはなかったと主張していた、賃貸借契約の借主であったことが判明し、この明渡が必要になる可能性が出てきたケースがあります。管財人による明渡作業が必要となると、その費用を上乗せした予納金が必要になるところ、第三者が占有しており、明渡費用の見積も取れない状態でした。

このような内容をみた裁判所からは、予納金100万円の予納命令が出されてしまいました。

その後、占有者と協議するなどして、明渡義務など負わない形での法的対応を行い、その報告を裁判所にし、結果として予定どおり20万円の予納金で手続きを進めてもらえたという事例があります。

このような高額の予納金が発生する可能性がある事態は、間違えがないように整理したうえで、自己破産の申立をしておきたいところです。

自己破産のご相談は、以下のリンクよりお申し込みください。